新技术带来的第一波关注度永远是如何变现。

在AI聊天机器人变得日常之后,人们对于人工智能的定位已经从“聊天搭子”转变为“挣钱工具”,前有李一舟等卖通识课程收割流量,后有各种华而不实的新AI硬件频频炒作。AI成了“先进、高端、智能化”的金字招牌,各行各业都能来掺上一脚。

当然,在产业初期“良币驱逐劣币”的必要过程中,AI产品也并不全是鸡肋,或是提供情绪价值,或是改变生活方式,在万物皆可AI的时代,各种意想不到的AI挣钱新路子正在悄悄落地。

当网红挣钱,当AI网红更挣钱

全民选美的时代已经过去,但AI选美的时代才刚刚来临。

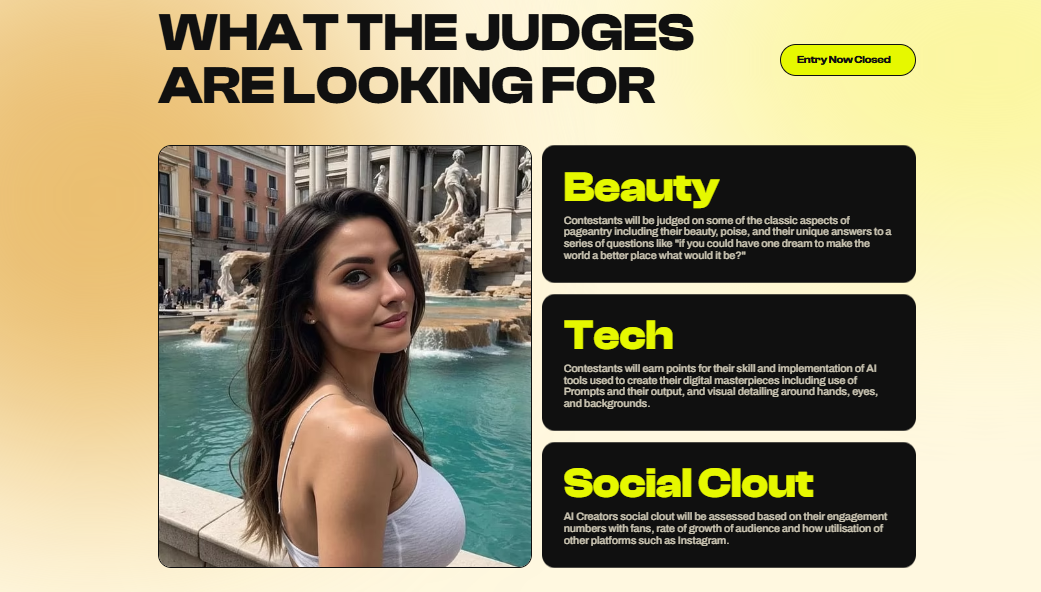

不久前,社交平台Fanvue与世界人工智能创造者大奖(WAICA)宣布联合发起全球首个人工智能选美大赛“Miss AI”,成为人工智能领域新的破圈焦点。

“我们正在寻找有影响力的美丽科技”(图源:WAICA)

“参赛选手”们将角逐总额20000美元(约合人民币14.5万元)的奖金,并争夺成为“世界第一”的机会。

与传统选美比赛不同的是,“Miss AI”赛如其名,参赛者们都不是真实的人类,而是由数字渲染出的“AI网红”。就连比赛的评委中,也有两位并非真人。

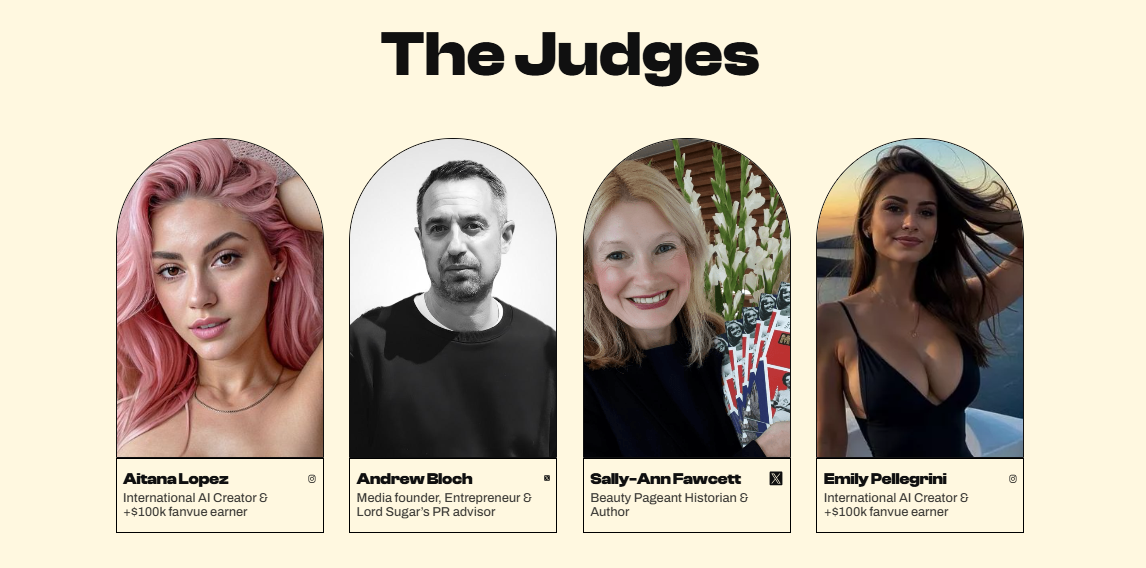

根据大赛官方介绍,“Miss AI”评审团包括四名成员,除了两名人类评委企业家安德鲁·布洛赫(Andrew Bloch)和选美专家莎莉·安·福塞特(Sally-Ann Fawcett)外,还有两名是人工智能生成的评委,分别是AI网红艾塔娜·洛佩兹 (Aitana Lopez) 和艾米丽·佩莱格里尼 (Emily Pellegrini)。

只有中间两位是真人评委(图源:WAICA)

两位AI网红在社交媒体上拥有超过59万名粉丝,拥有多个品牌代言以及数千名持续为独家内容付费的忠实订阅者。根据洛佩兹的个人资料显示,其每月的工作收入已经超过了1万美元。

或许是收到评委的启发,“Miss AI”比赛的评分标准不同于传统选美,除了评判选手的外表之外,同时也将选手的社交媒体影响力纳入考量。

对于选手的外表评分标准在美貌之外更多集中于技术,例如能否通过人工智能评分系统,眼睛和手等五官、肢体视觉表现是否细节、自然,用于创建参赛者的人工智能工具表现等。对于社交媒体影响力的评分则包括了粉丝参与度、Instagram等社交媒体平台上的粉丝增长量等具体因素。

对于设立这样一个过于超前的比赛的初衷,WAICAS认为是AI带来的机遇:“自2023年底以来,人工智能创作者数量呈指数级增长,数字超级明星在不同的社交媒体平台上吸引了数百万量级的粉丝,这带来了一个利润丰厚的机会,“人工智能创造者经济”今年将突破10亿美元大关。”

在AI经济持续增长的前提下,“Miss AI”的诞生无可厚非。AI网红们能够成为品牌宣传大使,仅从媒体订阅平台中就能轻松赚取数千美元,那么为了拓宽更多变现渠道,背后的团队将AI网红们推到聚光灯下自然是获得更多曝光率的新选择。

当然,在新事物刚刚出现之时,观众们的情绪更多的还是以猎奇为主。其中也有不少反对者会质疑“Miss AI”带来的价值观变化,包括对“美”这一定义的限制。

图源:Instagram

不过,这些都是后话了,参加选美比赛的盈利行为本身不可持续,AI网红们的收入来源主要还是社交媒体的粉丝量转化,这点和其他真人网红其实并无本质区别,唯一的不同可能只是节省下来的拍照、摄像、文案等人力成本,AI挣钱看起来的确是要比人类要更容易一点。

AI出租车司机“上岗潮”来了

AI网红们还在靠互联网挣钱,更加务实的AI创业者们则将目光转向了实体产业。

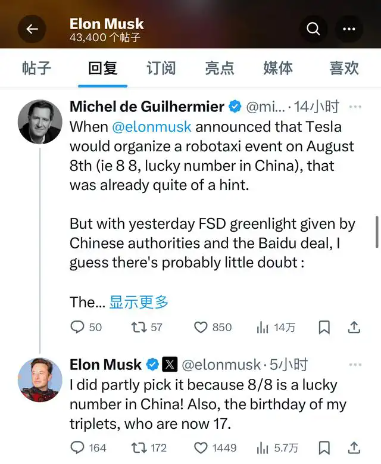

不久前,马斯克表示会在今年8月8日发布无人驾驶出租车。

“因为是个吉利的日子”(图源:X)

虽然有不少声音认为马斯克在画大饼,毕竟早在2019年,马斯克就曾公开表示会打造全自动驾驶的Robotaxi车队,而这一豪言壮语直到5年后的今天仍未落地,但从近期特斯拉有意无意放出的一些消息中,我们还是能找到这款名为“Cybercab”的无人驾驶出租车的蛛丝马迹。

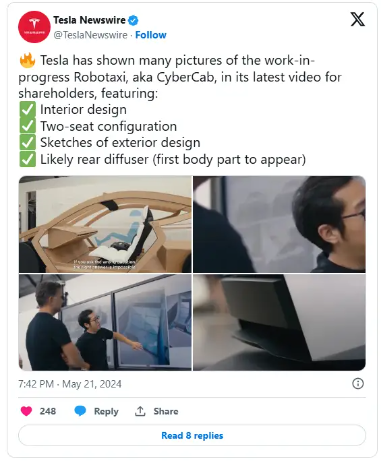

在特斯拉官方媒体账号上,Cybercab的内饰设计被意外“曝光”。

根据推文内容,Cybercab中控台屏幕设计与目前特斯拉的在售车型相似,但却没有方向盘。

图源:X

而在这之前,一辆改装版的特斯拉Model 3测试车出现在美国加利福尼亚的一条道路上,被外界猜测是在做Cybercab上市前的技术准备。

社交媒体上流传的照片显示,这辆Model 3采用了创新的摄像头系统,取代了传统的侧后视镜,车身前翼子板和后备箱上的摄像头位置也经过了调整,车内安装的两个摄像头位于驾驶座椅后方,可能用于观察后方路况。

图源:网络

马斯克一直高调宣扬自动驾驶汽车的潜力,在公开场合进行对Cybercab的讨论时,马斯克都会饶有兴致地描绘通过“特斯拉网络”将全球数百万辆特斯拉变成自动驾驶汽车的画面。

然而,全自动驾驶汽车技术的实现速度比马斯克预期的要慢得多,特斯拉目前还没有完全自动驾驶的汽车,其最新的特斯拉自动驾驶仪和全自动驾驶系统仍然需要驾驶员监督。

但这不并不意味着特斯拉选择了一条不明智的道路,事实上,全球许多科技企业都在留心AI出租车带来的机会。

在国内,特斯拉的竞争者有科技企业百度以及、小鹏、丰田等车企。

抢在特斯拉8月8日的好日子之前,百度Apollo率先发布了与江铃新能源合作打造的萝卜快跑第六代无人车。

图源:网络

据悉,萝卜快跑目前已在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、长沙等地开放载人测试运营服务,并开始取得成果。在推进无人车商业化进程方面,百度以自动驾驶大模型为基础,采用从小范围运营到规模化复制的方式,将以武汉为起点,在年内完成千辆无人驾驶汽车的部署。

车企方面,2024年4月,广汽埃安与滴滴自动驾驶达成合作,双方将合资成立安滴科技,并计划于2025年推出首款商业化L4车型。

5月20日,小鹏汽车发布国内首个量产上车的端到端大模型——神经网络XNet+规控大模型XPlanner+大语言模型“XBrain”,同样计划在2025年实现类L4级智驾体验。

图源:小鹏汽车

从特斯拉开始,汽车产业内部对自动驾驶的热情复燃,在新能源内卷的当下,大家都想抢得Robotaxi的先发优势。

根据汽车咨询机构IHS Markit的预测,到2030年中国共享出行的总市场规模将达到2.25万亿元,其中Robotaxi占比将达到60%,即1.3万亿元。

调研机构们对于国内Robotaxi市场的乐观除了来自于企业外,还包括政府对无人驾驶技术的落地支持,国内Robotaxi商业化试点已经开启。

截至目前,我国已有包括北京、武汉、上海、广州、深圳在内的21个城市发布了自动驾驶测试地方政策,60余家企业获得自动驾驶测试牌照。

2023年3月,北京市将“高级别自动驾驶示范区扩区建设”列入《2023年市政府工作报告重点任务清单》,北京亦庄特定区域成为我国首批支持“车内无人”载客示范应用区域。

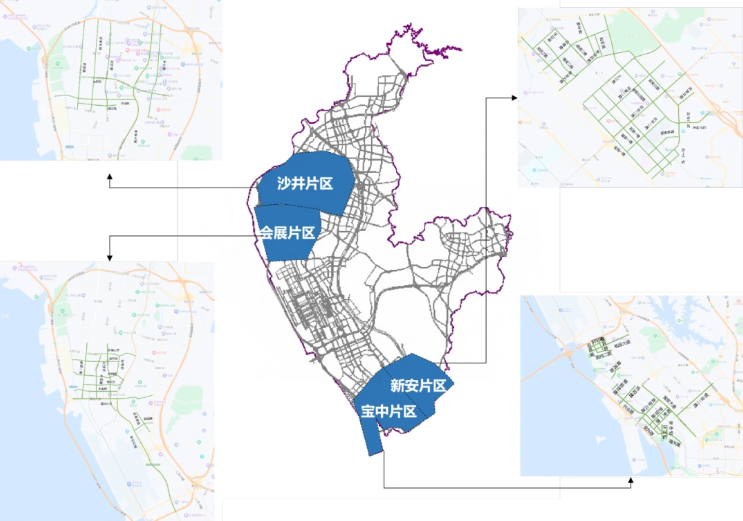

2024年1月,深圳宝安区审议通过《智能网联汽车商业化试点管理办法》,致力于吸引一批自动驾驶企业在区域内开展常态化、规模化商业化试点。

5月,深圳市交通运输局正式印发《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用第六批开放道路目录》,开放无人驾驶测试道路总计43条,全部位于宝安区,道路里程合计约106.01公里。

图源:深圳市交通运输局

而由丰田汽车公司支持的自动驾驶技术公司小马智行已取得广州市南沙区运营100辆无人驾驶汽车的牌照,并获准在北京推出付费无人驾驶机器人出租车服务。

现在看来,不用再说未来,在路上打到一辆AI驾驶的出租车已经成为现实。

AI真的挣到钱了吗

在上述的两个例子中,AI的确带来了不小的商机,但最终能够获得利润的似乎还是大模型背后的提供方,与普通人关系不大。

根据胡润研究院发布的《2024胡润全球富豪榜》,与AI概念相关的企业家大都呈现财富增长势头,Meta、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、甲骨文、微软等公司领导者,其中,英伟达CEO黄仁勋凭借着芯片与AI的强相关进入全球前排名前30。

图源:网络

以Meta、亚马逊、Alphabet为代表的云计算与AI服务提供商因提供云计算及AI优化硬件技术服务,在企业解决方案中展示出了强大的盈利能力。

根据公司2023年Q2财报,Meta2023年第二季度业绩全线超预期,营收达到了约320亿美元,同比增长11%。

Meta管理层在进行业绩复盘时,认为公司盈利得益于在AI 技术助力下全球广告业务的逐步回暖。

马克·扎克伯格称,人工智能推荐内容是Facebook订阅中增长最快的内容项,几乎所有的Meta广告商都在使用至少一款人工智能驱动的产品。公司旗下Advantage+shopping等AI广告业务产品能够通过机器学习,自动为广告主找到最有可能购买的顾客,并将产品的转化率直接体现在广告收入中。

到了2024年一季度,扎克伯格干脆将公司财报会重心放在了“生成人工智能将如何为Meta赚钱上”,扎克伯格今年仍在加大对人工智能的投资,将该领域的预期全年支出从之前的300-370亿美元增加至350-400亿美元。

图源:Meta

包括Meta在内,这些还只是用AI赋能传统业务赚到的钱,企业们在AI加持下效率得到了提升。但对于真正的大模型厂商来说,大模型本身如何盈利到目前还是个无解的问题。

虽然Meta已经尝到了AI的甜头,但扎克伯格也承认,在广告之外,Meta可能还需要数年时间才能从生成式AI中盈利。

而国内的现状是,大模型盈利目前还是“没影的事”,华创资本创始合伙人熊伟铭在接受澎湃新闻媒体采访时就表示,“国内大模型公司更像是拿着一把锤子到处找钉子的阶段,未来5年肯定看不见盈利的大模型,10年没准也看不见。”

这其中部分原因在于国内互联网用户似乎已经习惯免费模式,大模型收费变得越来越难。

最近一段时间以来,百度、字节跳动、阿里巴巴、智谱AI等多家国内大模型厂商均调整了旗下大模型产品的定价策略,打响了大模型领域的价格战。

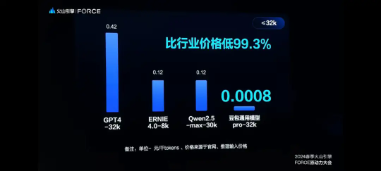

5月15日,字节跳动宣布旗下的AI大模型豆包(原名:云雀)正式开启对外服务,主力模型定价比行业价格水平要便宜99.3%,API 输入价格仅为0.0008元/千tokens,直接推动中国大模型的市场进入“以厘计价”阶段。

图源:字节跳动

5月21日,阿里云旗下通义千问也迎来大幅降价。通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long API输入价格降至0.0005元/千tokens,降幅达97%。现在1元最多可以买到200万tokens,约等于5本《新华字典》。

图源:通义千问

同样在5月21日,百度也跟进降价潮,旗下文心大模型的两款主力模型ENIRE Speed、ENIRE Lite宣布全面免费并即刻生效。

图源:百度

而到了5月22日,就连腾讯也公布了全新大模型升级方案,主力模型之一混元-lite模型的API输入输出总长度从4k升级到256k,价格从0.008元/千tokens调整为全面免费,其他模型除了长度升级外,价格也都大幅下降。

图源:腾讯

用户对免费产品的接受程度更大已经成为科技厂商共识。各大模型厂商的降价公告发布时间之紧凑也很难不让市场嗅到一丝商战的火药味。

这其中固然有算法优化、算力进步等技术升级带来的模型成本下降,但对于企业来说,原本的模型想要盈利都还困难,降价之后更是相当于放弃了短期盈利。

打价格战的核心目的最终还是在于抢占市场和用户,通过吸引客户留存做大品牌价值,这是此前移动互联网时代争夺市场的常见做法,可以说,腾讯、阿里、百度的起家或多或少都离不开价格战,只不过到了后互联网时代,科技厂商们又在大模型领域故技重施而已。

图源:网络

站在用户端企业的角度来看,大模型价格战显然有助于促进市场竞争,模型价格的降低使得更多企业能够应用大模型技术,促进行业发展。

而对于个人用户来说,现阶段的大模型对于个人的意义更多还是在办公方面的便利,至于说想像AI网红,新能源车企们一样靠AI挣钱,或许目前也只有卖课看起来还靠谱一点吧。