撰文:Ethan,Odaily 星球日报

10 月 22 日,顶级风投机构 a16z 发布了《2025 年加密行业年度报告》,为当下的市场成熟度写下了生动注脚。报告描绘了一幅生态繁荣的图景:加密货币市场规模持续扩大,传统金融机构正系统性地拥抱这一新资产类别,稳定币则已演化为全球宏观经济体系中的重要力量。与此同时,区块链基础设施的完善,以及与 AI 等前沿技术的深度融合,也正在为加密行业打开新的黄金周期。

而这些宏大的趋势背后,是无数真实个体的参与和选择。他们所共享的「底层共分为识」,则可追溯到 17 年前中本聪所撰写的那份仅有 9 页的《比特币白皮书》。在那份文档中首次提出的点对点电子现金系统、工作量证明机制与分布式记账结构,构成了当今加密生态最初的信任基石。白皮书不仅是一份技术提案,更是一种社会实验——关于去中心化、透明与自我主权的设想。而如今,技术理想早已转化为市场现实,成为数以万计交易者行为模式的起点。

值此白皮书发布 17 周年之际,与其单纯的再次回顾那场技术革命,我们更希望探寻:这些理想如何一步步塑造了今日的市场行为?又是谁在延续它的节奏?

为此,Odaily 联合 Bitget 于 10 月 24 日至 10 月 30 日期间,通过社区推送与定向邀约相结合的方式,面向覆盖主流币、山寨币及 Meme 币等多类资产的交易员发起了调研,试图从微观层面捕捉一个问题的答案——在由宏大叙事与市场欲望共同织就的加密世界中,真实的交易者究竟如何思考、如何决策、又如何习惯波动。

没有哲学的交易:一份问卷里的人性与波动

这是一批足够鲜活的真实交易者。他们无法勾勒加密市场的全貌,却像一扇扇窥视个体世界的窗口。透过这份调研的回收问卷,我们看见的并非冰冷的数字,而是一幅幅鲜活的交易者面孔,自述交织,共同拼贴出这个时代的投资众生相。

这幅群像的基调非常清晰:以 35 岁以下年轻人为主,合约交易经验集中在 1–3 年,大多数拥有跨资产投资背景(如股票、黄金),交易频繁,但胜率普遍徘徊在「一半一半」。

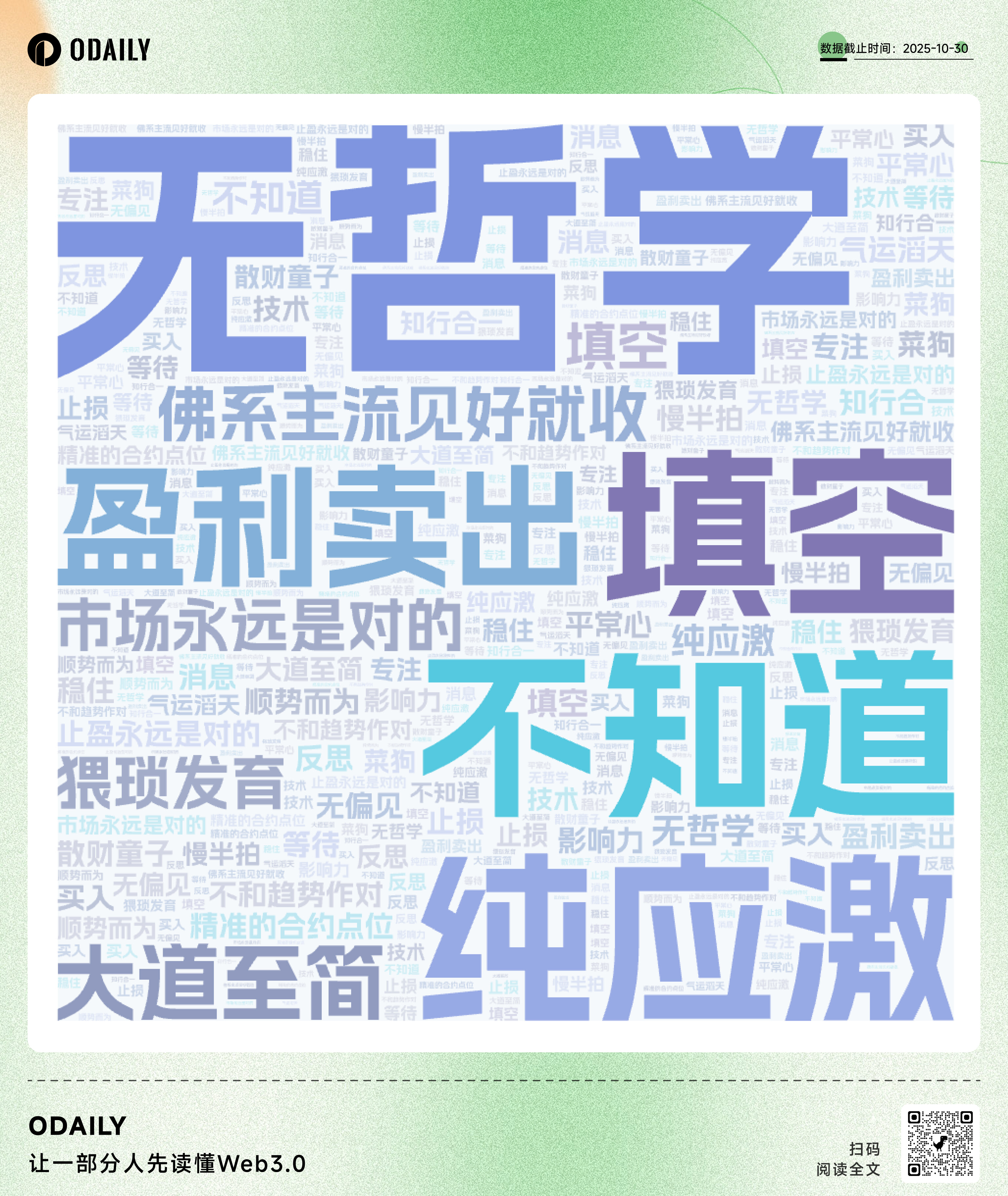

交易哲学的关键词一览

然而,一个最突出的特征贯穿其中——一种普遍的「无哲学」状态。当被问及交易哲学时,高达八成的受访者不约而同地选择了「无哲学,纯应激」。这句略带自嘲的概括,精准地道出了多数人的真实生态:他们的决策高度依赖「市场情绪 / 消息面」,行动更像是面对市场波动时的本能反应,而非体系化判断。

在这种共性的背景下,个体之间的差异则显得尤为生动。Jack Wang(化名)的形象,精准切中了「应激型」交易者的核心特征。尽管出身于讲求逻辑与严谨的技术或互联网行业,并拥有一到三年的合约经验,但 Jack 的交易行为却呈现出一种强烈的反差:他高度依赖市场情绪与消息面进行高频操作(日均交易一次以上),决策链条极短。这种模式导致他的交易生涯如同高速过山车——最亮眼时曾「梭哈比特币赚了 10,000 U」,而最惨痛的经历则是在「10·11 大跌」中杠杆仓位全部被清仓。他将自己的胜率总结为「一半海水一半火焰」,而整体投资回报则是无奈的「全输没了」。

面对 10.11 极端波动,他的第一反应「观望 / 蒙了」,恰恰揭示了多数情绪驱动型交易者的真实困境:即便在加密货币之外也配置了黄金与股票,具备一定的多元化意识,但在合约的高波动面前,系统的风控框架往往屈于本能反应后。

交易之外,他努力维持着「凡人作息」,并将「洗脚、按摩」作为调节压力的方式。这种在高度紧张与试图放松之间的摇摆,使他成为加密世界中一个清晰而真实的注脚——一个在理性职业背景与非线性市场之间,不断寻找平衡的普通人。

与之相比,Melody Li 的画像则展现出更为复杂的心理层次。同 Jack 一样出身技术或互联网领域的她,将分析能力带入交易决策:主攻山寨币,以基本面分析为依据,操作频率维持在每周数笔的节奏。这份理性框架曾为她带来高光时刻——她在 ORDI 仅 5 至 8 美元时开始建仓,一路见证其涨至 96 美元。

然而,成功的起点却也成为遗憾的源头。她最终懊恼于「行情走的时候没跑」,未能及时锁定利润。「坐过山车」式的懊悔,成为一种比单纯亏损更折磨人的体验。即使在 10.11 大跌中,她的反应也充满矛盾:一方面「观望 / 蒙了」,另一方面却也萌生「加仓抄底」的念头,展现出交易者常有的犹豫与贪婪的拉锯。

更值得关注的是交易对她生活的深层侵蚀。Melody 专注于加密货币,并无其他投资偏好,这种全身心的投入逐渐改变了她的生活轨迹:作息昼夜颠倒,交易之外「没有了兴趣爱好」。这句坦诚的自白,透露出新晋交易者在适应高强度市场节奏时所承受的无形压力——不仅是资金的波动,更是生活节奏与个人空间的被侵占。

Melody 的形象,因而超越了单纯的盈亏叙事,揭示了许多从技术领域转向加密世界的交易者所面临的真实困境:即便拥有理性的分析框架,也难以完全规避情绪的扰动,并在追求 Alpha 的过程中,不断面对着生活与交易界限的模糊。

当然,众生相中也不乏更为光鲜的身影。比如爱好是扑克的 Ricardo Ge,一位主攻 Meme 币的三年以上老手,这类 Alpha 信息获取者,通常更偏好 Bitget 提供的一级市场资讯参与路径、首发项目跟踪工具和 GetAgent 辅助决策。他凭借对市场情绪的敏锐嗅觉,在 AIOS 上实现了单币 10 倍、盈利 20 万 U 的佳绩。这位成功玩家的故事,描绘了一个在高风险领域中凭借经验与胆识获利的老练形象。

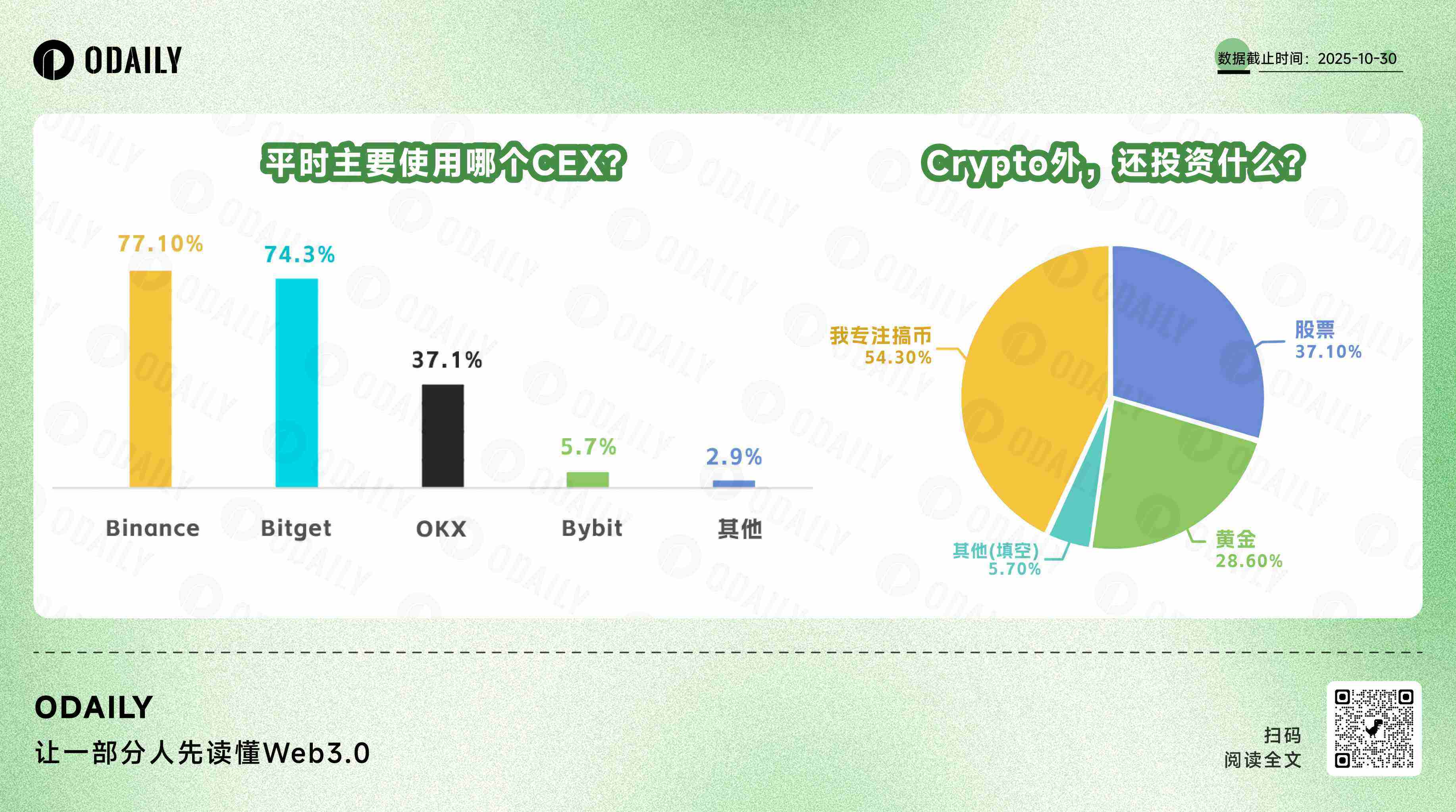

CEX 的选择与外部投资标的(第一问为多选)

而参与者 Mark(化名)则代表了另一种方向,他是一位经历完整的圈内「老牛马」,交易三年以上,主攻主流币。他的经历颇具代表性:从「玩矿机挖矿」时代的现货小赚,到合约后的「总是亏」,并亲历了「9·4」等多次黑天鹅。他将自己的交易哲学凝练为「大道至简,知行合一」,其形象是一位在市场波动中坚持内省、试图将复杂经验升华为简单法则的探索者。

纵观这些面孔,从迷茫的「纯应激者」,到承受压力的反思者,再到阶段性获胜的获利者与寻求平衡的摸索者,加密交易生态的内在张力清晰可见。这个世界既放大人性的弱点,也考验极致的理性。它所揭示的深层悖论在于:一群具备认知能力与专注度的参与者,却常在高度依赖纪律的市场中,做出高度情绪化的决策。

这种理性认知与应激行为之间的断裂,或许正是加密交易领域最真实,也最值得警惕的底色。

市场浮世绘:五位交易员的策略、哲学与生活

没有人能教会你怎么在币圈活下来,每个交易者都得靠自己摸索剧本。在这场混沌剧场里,我们找来了五位低调却风格各异的实战玩家,试图描绘一幅「市场浮世绘」——他们的策略、哲学与生活,共同组成了白皮书之外的使用手册。

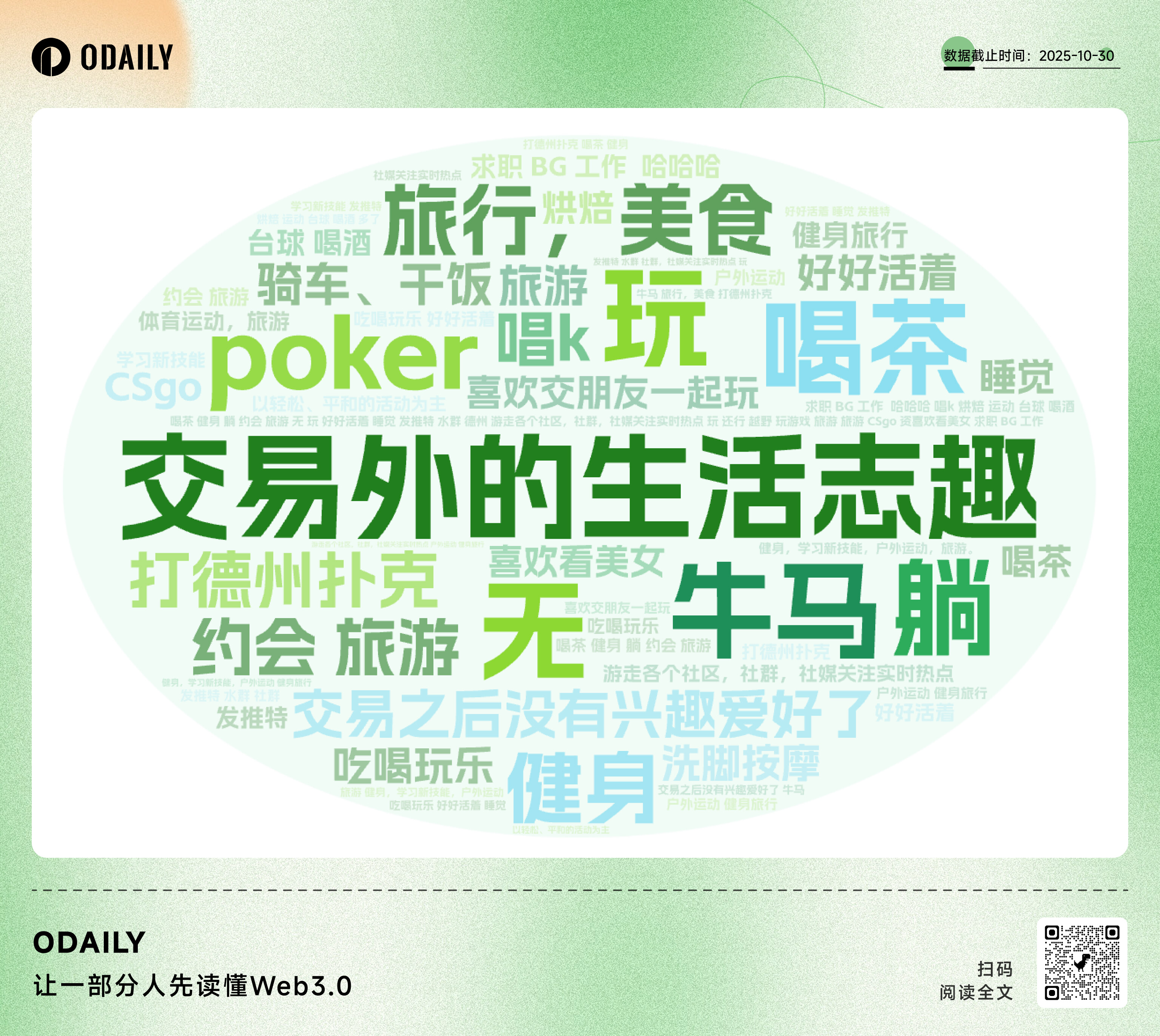

调研中交易员们交易之外的生活志趣一览

受访者一号画像:人不能只盯着盘,偶尔也得看看天

全职投研交易员币圈荒木(@HM010169),主攻山寨币,三年以上合约经验。他的世界由两个维度组成——系统与顿悟。在系统中,是冷静至极的架构师;在顿悟中,又像被生活点醒的旁观者。

评估早期项目时,他拆解出一套「四维量表」:团队(35%)、赛道(25%)、经济模型(25%)、社区(15%)。团队为第一优先,他只信履历硬、执行强、背后站着 YZi Labs 或 a16z 的创始人;赛道偏好爆发性强的板块,尤其 AI Infra、RWA、DePIN 这类具备刚需逻辑的新兴赛道;经济模型像是一道数学题——团队 ≤20%,私募 ≤25%,生态 ≥40%,绑定实际用途,并最好设置线性释放和回购机制;即便社区权重最低,要求也不含糊:必须是有机增长、多语种渗透、高互动频次。

获取信息时,执行的是近乎苛刻的「Alpha 狩猎三步法」:第一步,只认源头,不信二传手,消息源限定为项目方、VC 钱包与 Builder 动向。第二步,用链上数据、官方表述与社群热度三角交叉验证,必须命中两项才考虑出手。第三步把消息丢进多语种社群中测试自然发酵程度,底线是——「真消息自己长出来,假消息靠喊」。

在 VC 项目交易策略上,他偏好精算式布局。TGE 当天先锁定 30–40% 利润作为止盈缓冲,其后根据解锁节奏、盘口深度与叙事热度评估持仓,通常在第 7 天决定加仓或退出。比如 $VULT:FDV 低、流通高、Kraken 首发、热度强,叙事踩点全中——这类币可押 60–70% 的中线,但前提是 VC 没砸盘、推文持续、生态动起来,否则一键清仓。

这一套流程精准冷静,几乎像是机器。但真实的他,在系统之外,也有曾被行情绑架的过去。他曾自嘲「除了看盘什么都不会」,直到某个清晨,阳光落在咖啡杯上、香气腾起,才让他猛然意识:行情能把人榨干,而生活也能缓慢疗愈。从那之后,便给自己定了几条生活纪律:早晨泡咖啡,不为提神,只为几分钟不碰盘面;下午跑步,两公里重启大脑;行情来了也看,但不再情绪化,「爆仓就关电脑,点根烟,赚不到就算了。」

他说:「币圈教我波动,生活教我放下。」他的最终体悟不在图表、不在模型,而在那个无数次盯盘后突然抬头的瞬间——「人不能只盯着盘,偶尔也得看看天。」

受访者二号画像:纪律为刃的主流币猎手

拥有十足实盘交易经验,Mandy(@mandywangETH) 是那种只信规则、不靠运气的合约型选手。主攻主流币,风格冷静而果决,核心逻辑一句话总结:行情无法预测,反应必须精准。

她的操作体系几乎剔除了所有「感觉」——只盯价格行为,数据作为旁证,情绪则被隔绝在系统之外。什么是离场信号?不是模糊的「好像反转了」,而是大级别支撑彻底跌破 + 反弹无力确认,成立即走,毫不犹豫。她说:「市场永远是对的,我的任务不是质疑,而是服从。」

牛市看准关键点位后死拿不动,靠趋势吃足整波行情;熊市则隐身草丛,静待猎杀信号。「周期主导策略,纪律保障执行。」她不追消息,不信 KOL,不讲故事,只靠结构构建交易秩序。

对市场未来走势毫无幻想——她压根不信预测,唯一能控制的只有自己的规则与反应速度。

生活方式也极为简洁,交易之外「吃喝玩乐」,但界限分明、从不放纵。曾经也是 crypto 牛马,昼夜颠倒、情绪下单、爆仓连连,如今靠一套明确系统活下来,不再幻想暴富,也不随市场乱起舞。

她不会告诉你最佳进场点,但一定知道何时离场。因为她不是猜测未来的人,而是服从现实的猎手。在她的世界里,感性是陷阱,确定性才是武器。

受访者三号画像:谨慎而敏锐的「猥琐发育派」

旅行时也在时不时打开 Bitget 关注行情的「画师」(@CryptoPainter_X)是一位典型的「看菜下饭」型实战派,不迷信统一逻辑,而是根据不同币种的属性灵活调整策略。有盈利能力、具备强基本面的主流币,倾向长期持有;情绪主导的标的,则以短线投机为主。

这种灵活的组合背后,是对市场结构与风险管理的深刻理解。稳定币供应比率、期货与现货价差,是其最常参考的两项指标——前者衡量场外资金的入场意愿,后者反映情绪强度与方向动能。在他眼中,数据并非装饰性的「佐证」,而是交易系统的底层约束,用以校准情绪和直觉。整体风格冷静而务实:有指标支撑,也有反馈闭环。

他将自己的交易哲学称作「猥琐发育」,这并非自嘲,而是认知成熟后的主动选择。高胜率策略从不是依赖爆点的赌博,而在于对不确定性的控制。高位不追、低位不赌,当趋势未明时便缩仓、观察、等待,用空间换时间,为下一次进攻保留余地。

判断趋势反转时,拒绝「拍脑袋式」决策,依据的是结构信号——高低点是否出现交替下降。这一逻辑在「10·11 大跌」中得到了印证:强势币加仓、弱势币止损,双向操作并举。那并非胆量,而是结构合理的执行。

出身技术与互联网行业,使他在交易中保留了程序员式的理性。如今更像是一位数据驱动的市场老兵——不喊「All in」,不信 KOL,而是依赖自建系统与严格纪律。那套体系,曾让他实现本金 52 倍的收益,正是那句「真正的敌人不是波动,而是自负和冲动」的真实体现。

在一个频繁鼓吹「机会窗口」的市场中,像他这样不靠赌赢一次,而是次次不输得太惨的冷静派,构成了加密市场最被忽视、却最稳定的一股力量。

受访者四号画像:用量化,搏一场自由游戏

出身传统金融,跨足股市、黄金与加密资产,三年以上合约经验、累计回报达本金百倍的 UNICORN(@UnicornBitcoin) 是那种不吵不叫,但数据异常硬核的量化选手。

交易体系构建得像一台持续运转的「因子机器」:以周期回归为核心,持续迭代有效因子,淘汰噪音与失效变量。不是一套模型吃到老,而是一场永无止境的「概率实验」——哪些因子还活着,哪些必须清退,全靠回测说话。

面对行情崩盘,不靠玄学也不靠胆子大。操作结构分明:大资金零杠杆,优先保命;小资金上高杠杆,但止盈止损精确设定。10 月 11 日那波骤跌,模型给信号的那一刻,直接加仓抄底——没有犹豫,没有模糊地带。

UNICORN 是极少数认真读完比特币白皮书的交易者,对「自由的超主权货币」有着罕见的笃定。他不把这理解当成口号,而是写进策略底层,把加密当成对传统规则的平行叙事。

这套体系冷静、干净、可复制,也让他将交易哲学概括为两个词:游戏人生,游戏交易。平时爱打竞技游戏,也养小动物,在风险曲线之外,为自己留出喘息的空间。

当被问及是否相信「这次行情不一样」,只留下一句:「周期面前,没有这次不一样。」

没有情绪高点,没有哲学注脚,只有一台持续自校准的系统,在每一轮波动中写下注脚。

受访者五号画像:用人脉找币,用气运决胜

xiaoyufu(@Cryptostartup11)是一位典型的「气运派」交易者。他不拘泥技术模型,更不迷信数据驱动,而是将信息来源、关系网络与市场直觉三者打通,构建了一套极具个人特色的交易体系。

在早期项目评估中,他的判断框架直白却本质:团队背景权重最高,其次是经济模型和赛道叙事。他说得不复杂,但背后的逻辑是清晰的——真正决定一个项目高度的,始终是人。他重人、重圈子、重信息源,Alpha 不是图表里翻出来的,而是从「朋友的交易风格」和「值得关注的私域渠道」中筛选出来的,比如某次饭局聊到一个 VC 朋友提起的 Testnet 地址,几天后就成了新热币的跳板——他称之为「信缘」的信号触发。

这套方法未必标准化,却极度真实。他不追求确定性,而是用直觉与经验捕捉加密市场中的模糊信号。就像他说的:「币圈,是一个在数据的二维和梦想的三维展开的世界。」他认可努力和研究是基础,但真正能把人送上去的,是「气运滔天」。

他的交易哲学也正是这四个字:气运滔天。这不是盲信命理,而是对极端不确定市场的一种应对机制——在黑天鹅、疯牛市和社群投机的夹缝里,理性和玄学,有时界限本就模糊。

在交易之外,他爱健身、旅游、学技能,看似和币市风马牛不相及,但他理解得很清楚:情绪管理和身心状态,是保持「接收信号」的基础。而「信号」本身,或许就藏在某次饭局、某个群聊、某篇无人点赞的 Alpha 推文里。

不是每个人都能复制他的路径。但在一个信息高度偏斜、情绪主导价格的市场中,他靠信缘惜缘,把人脉和气运都纳入自己的系统。这种系统不写在白皮书里,却真实存在于加密世界的「灰度地带」。

小结:

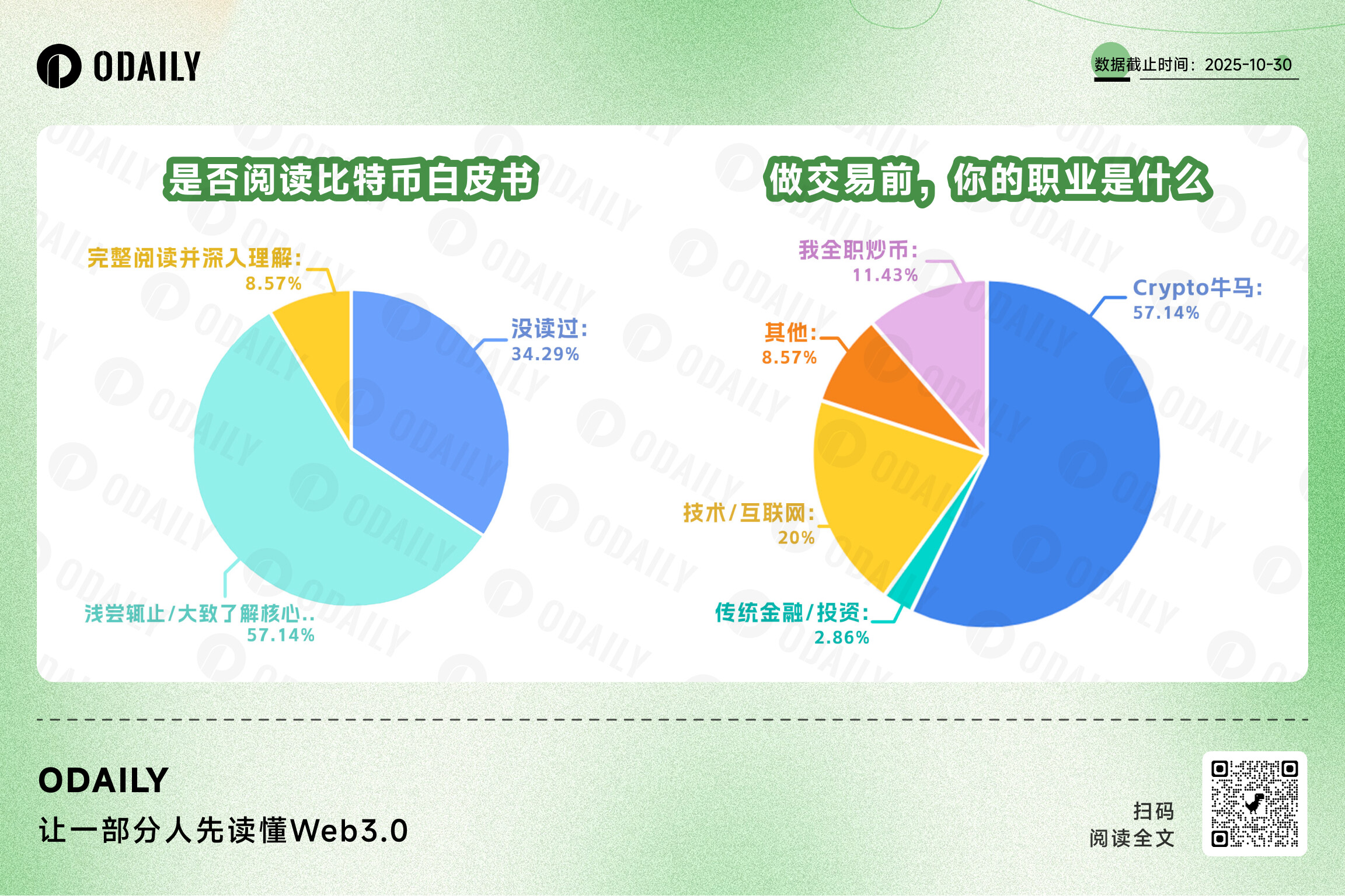

从恪守纪律的「结构派」,到讲求缘分的「气运派」,五位交易者展现了五种截然不同的生存策略。然而,与他们丰富的策略形成鲜明对比的,是对比特币原典理解的普遍疏离:五人之中,仅一人曾深入研读白皮书,三人浅尝辄止,一人甚至未曾翻开。

比特币白皮书阅读与交易前职业情况饼图

在调研的全部交易员画像中,有超过一半的人对比特币白皮书浅尝辄止。这恰恰表明,驱动这个市场的,远非对原始理论的共识。他们无一例外,都在用真实的金钱、情绪与试错,为那本九页的白皮书添上了一行行活生生的脚注。如果说中本聪的蓝图是一份理想主义的剧本,那么他们的每一次开仓与平仓,便是一场场充满纠葛与即兴的现实演出。

他们未必人人都能解读白皮书,但每个人都在用自己的方式,续写着它的现实版本。

17 年了,比特币的故事,无数人继中本聪续写

2008 年秋天,中本聪在密码朋克邮件列表中,发布了一份 PDF 格式的白皮书。它用冷静、精炼的语言描绘了一个「点对点的电子现金系统」,却并未预言,这套协议将如何重塑一群人的财富逻辑、日常节奏与世界观。

十七年过去,比特币早已不止是一种技术协议或投资标的。它逐渐成为一个锚点,一种共识的基底:有人借此构建模型,有人由此学会止损;有人通过它实现跃迁,有人在归零中寻找秩序。有人将其视为自由意志的象征,也有人,只当它是一份不得不面对的「工作」。

在本次的「交易者习惯调研」中,短短一周时间内收集的问卷,却汇聚了一群加密市场最真实的参与者。他们散落在不同国家与平台,资产横跨主流币与 Meme 币,策略从高频到长线不一而足,交易年限从半年到十年。他们有的在迪拜高楼上复盘,有的在重庆茶馆里看盘,还有的,长期隐匿在 Discord 的频道深处。

我们无法仅凭一份表单还原他们的全貌,却希望借由这些碎片,为市场留下一笔不加滤镜的真实注脚。或许,他们中的许多人从未通读比特币白皮书,对「零知识证明」或「椭圆曲线加密」并不熟悉,甚至无法复述「点对点系统」的工作机制。但毫无疑问——他们是这个系统中最真实、最不可或缺的活跃用户。

每一次开仓、止盈、爆仓与复盘,每一份情绪波动与策略选择,都是对这套系统的再书写。他们正在共同撰写一部白皮书之外的「使用手册」——它不在 GitHub 上公开发布,也没有统一格式,只存在于每一个个体的实践之中。

这份手册,时而混乱,时而激进,充满人性的温度与噪声,但它的书写从未中断。这,也许正是比特币在 17 年之后更深层的意义:它不再只是一个关于「它是什么」的协议,更是一场关于「我们如何与之共处」的长跑。