顶着“AI除幻第一股”的光环,由百度前高管团队创立的海致科技向港股发起冲刺,此前已获得13轮融资的资本加持。

不过,光鲜的资本履历背后,是海致科技三年亏损超5亿、流动负债暴涨5倍、资产负债率突破300%、研发投入腰斩以及“行业第一”名号下的市场份额质疑。

海致科技的IPO之路,与其说是融资扩张,不如说是一场关乎生死的债务突围?

资不抵债?

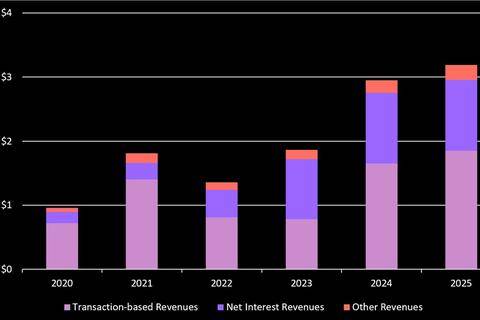

6月17日,海致科技第一次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。招股书显示,2022年至2024年,海致科技的营业收入保持增长态势,分别为3.13亿元、3.76亿元、5.03亿元,年复合增长率达26.8%。

然而,海致科技营收的增长却并未能带动盈利能力的同步提升,三年间净利润始终在亏损的泥沼中挣扎且波动剧烈,分别为-1.75亿元、-2.65亿元、-9459.4万元,累计亏损超5亿元。

但海致科技在招股书中强调,2024年经调整后净利润为1693.2万元,实现扭亏为盈。而拆解其财务结构可发现,这一“盈利”并非来自业务改善,而是源于激进的费用压缩。

2022年至2024年,海致科技的销售及营销费用从1.15亿元逐步降至8629.2万元、6779.6万元;管理费用从7370.1万元暴增至1.7亿元,再骤降至5597.6万元;研发费用从8694.2万元降至7270.6万元、6068.1万元。也就是说,2024年,仅三项费用合计减少约1.45亿元,已覆盖了近亿元的净利润亏损。

这种“以砍费用换盈利”的操作,或透支未来的生存空间。研发费用关乎技术迭代能力,销售费用影响市场拓展,管理费用维系组织运转,三者同时大幅削减使短期财务数据变得好看了,但长期竞争力可能被严重削弱。

如果说持续亏损是海致科技身上背负的沉重枷锁,那么流动负债和赎回负债的不断攀升则是悬在头顶的“达摩克利斯之剑”。

2022年至2024年,海致科技的流动负债由3.17亿元增至19.74亿元,三年间增长超5倍;同期现金及现金等价物只有8141.2万元、1.98亿元和1.76亿元。截至2025年4月30日,其流动负债总额为20.52亿元。

海致科技流动负债激增的核心推手是赎回负债。2022年,公司的赎回负债为0元;2023年暴增至14.59亿元;2024年达16.72亿元;2025年前4个月进一步增至17.14亿元,占流动负债的比例约为83.53%。

所谓“赎回负债”,源于海致科技融资时向投资者承诺的一系列“特殊权利”,其中最核心的便是赎回权。招股书显示,倘发生超出公司控制的触发事件,上市前投资者可自行选择,要求公司或控股股东按投资者各自支付的本金加上预定年化回报率,赎回该等投资者所持有的普通股。

这部分负债看似是“股权融资”,实则是刚性债务,一旦上市失败,可能会立即转化为现金支付压力。

经营性现金流净额同样持续为负,反映出海致科技主营业务造血能力薄弱。2022年至2024年,经营性现金流净额分别为-1.62亿元、-1.40亿元、-3854.9万元。尽管2024年现金流压力有所缓解,但仍无法通过业务偿还债务,只能依赖新增融资填补缺口。

此外,应付账款增长与回款效率低进一步加剧了资金链压力。2022年至2024年,海致科技应收账款及票据分别为9670万元、1.13亿元和2.01亿元;应收账款及票据周转天数分别为127.2天、113.1天、126.1天。

在上述多重问题的叠加下,海致科技的资产负债率已从2022年的87.52%飙升至2024年的313.22%。这意味着,每1元资产对应的负债高达3.13元,已处于严重资不抵债状态。

因此,对海致科技而言,上市不仅是融资手段,更是生死存亡的“救命稻草”。招股书显示,若上市成功,投资者的优先权将自动终止,而相关赎回负债将相应从负债重新分类至权益。这意味着,17.14亿元的赎回负债将从负债端转入权益端,资产负债率可瞬间降至正常水平。

假若上市失败,这把悬在头顶的“达摩克利斯之剑”将落下,并可能引发连锁反应。首当其冲的便是赎回权条款立即生效,投资者或要求赎回股份,公司资金链必然承压。再就是估值停滞与融资困难,若IPO失败,老股东可能要求折价转让股份,新投资者更会望而却步,最终导致运营难以为继。

行业第一?

在人工智能浪潮汹涌澎湃的当下,大模型的幻觉问题已成为制约其迈向产业化的关键瓶颈。

所谓大语言模型的“幻觉”,是指模型在输出内容时表现出极高的确定性,但其生成的结果却与事实不符或缺乏可靠依据。因而,能否有效解决“幻觉”问题,直接决定了大语言模型在各行业应用中的可行性。

海致科技专注于通过图模(知识图谱与大模型)融合技术开发产业级智能体并提供产业级人工智能解决方案。图模融合是一种基于图神经网络架构的原生技术,在大语言模型领域展现出独特的除幻能力。

海致科技创立于2013年,最初专注于大数据收集、数据运算以及人工智能的应用。2021年,海致科技与清华大学合作推出中国首个高性能分布式图数据库。2023年,借大模型热潮切入“AI除幻”领域,并推出Atlas智能体,自称是“中国首家通过知识图谱有效减少大模型幻觉的AI企业”。

目前,海致科技的业务板块主要包括两部分:第一大主营业务为Atlas图谱解决方案,2022年到2024年的收入分别为3.13亿元、3.67亿元、4.17亿元,占总营收比重为100%、97.6%、82.8%;而Atlas智能体作为备受市场关注的“AI除幻”业务,同期收入分别为0、890.3万元、8655.3万元,占比仅为0%、2.4%和17.2%。

据弗若斯特沙利文报告,2024年中国产业级AI智能体市场的规模为31亿元,海致科技以8655.3万元的收入和2.8%的市场份额排名第五。

尽管在更为细分的以图为核心的产业级AI智能体市场中,海致科技在招股书中表示自己占约50%的市场份额,排名第一,但该市场的总规模在2024年仅2亿元左右。因规模过小、参与者少,海致科技“第一”的名号更像是在“矮子里面拔将军”,缺乏行业认可度。

在科技行业,研发投入是判断企业竞争力的核心指标,而海致科技的研发投入趋势却呈现与行业背离的“逆周期”。2022年至2024年,海致科技的研发费用分别为8694.2万元、7270.6万元及6068.1万元,分别占总收入的27.8%、19.4%和12.1%。

对比同行,差距更为悬殊。2024年,明略科技的研发费用为3.53亿元,占总收入的比例为25.56%;星环科技的研发费用为2.27亿元,占总收入的比重高达61.19%。

值得关注的是,海致科技研发费用削减并非基于效率提升,而是通过“人员优化”实现。2022年至2024年,其研发及技术人员福利费用从6629.5万元降至5225.2万元,以556名技术人员计算,2024年的人均福利费用仅9.4万元。

同时,海致科技的研发投入与销售投入长期“倒挂”。2022年至2024年,公司的销售及营销费用分别为1.15亿元、8629.2万元、6779.6万元。其中,2024年销售员工福利费用达4879.6万元,以103名销售员工计算,人均福利费用为47.37万元。

三年间,研发费用始终低于销售费用,这与AI企业“研发驱动”的行业属性是否背道而驰?

研发投入持续削减,对海致科技的影响可能是多维度的。一是AI除幻领域技术迭代迅速,公司图模融合技术尚未形成壁垒,研发投入不足将导致技术竞争力下滑。二是Atlas智能体作为核心产品,推出仅一年便实现收入大幅增长,但研发投入不足可能导致功能迭代缓慢,难以满足客户需求。三是研发人员人均福利费用远低于行业水平,可能引发核心技术人才流失风险,进一步削弱研发实力。

海致科技在招股书中表示,所处的行业正经历着快速的技术变革,并且在技术创新方面快速发展,需要投入大量资源进行研发,但研发上的巨额支出未必能产生相应的效益。鉴于技术发展之快以及未来将继续快速发展,可能无法及时以经济高效的方式升级我们的技术,甚至根本无法升级。

AI除幻作为新兴领域,正处于“战国时代”,海致科技也面临多重挑战。在技术路径上,行业主流方案分为图模融合技术、检索增强生成技术(RAG)和基于人类反馈的强化学习(RLHF)等。图模融合技术的效果很大程度上取决于知识图谱的质量和更新频率。如果知识图谱构建不完善或数据更新不及时,可能会影响模型输出结果的准确性和可靠性。

从竞争格局看,海致科技面临“两面夹击”。一面是大型互联网及云厂商凭借生态优势占据市场,例如去年百度开发了检索增强的文生图技术iRAG(image based RAG),将百度搜索的亿级图片资源跟强大的基础模型能力相结合。另一面,垂直领域厂商通过差异化服务抢占细分市场,例如同样冲刺港股IPO的明略科技也在使用知识图谱技术和超图谱检索增强生成技术减少大模型的幻觉。

此外,大模型自身迭代可能削弱海致科技的价值。例如DeepSeek等模型通过优化推理能力以降低幻觉率,若基础模型“自带除幻”,海致科技的“补丁式”解决方案或将失去市场。

海致科技的融资定价与估值也暴露了资本对其未来发展的疑虑。招股书显示,海致科技累计完成13轮融资,投资方包括亿方资本、IDG、高瓴、君联资本等知名机构。2020年,C-2轮定价为81.23元/股,到C-3轮后定价提升到88.61元/股,但2023年D轮至2025年E-2轮融资中,定价始终为88.61元/股。

2025年6月初,海致科技完成了规模为3.5亿元的E-2轮融资,估值由2023年末E-1轮融资时的29.08亿元增至33亿元(约36亿港元),但仍低于港交所主板市值≥40亿港元的要求,可能会增加上市难度。

海致科技的估值在C轮以后几乎停滞不前,反映出资本对其未来盈利能力和发展潜力的谨慎态度,也可能使其在资本市场的吸引力大打折扣。同时,海致科技对上市融资的依赖程度较高,一旦上市进程受阻,将面临巨大的资金压力,后续研发和市场拓展计划可能因此搁浅,陷入进退两难的尴尬境地。

结语

海致科技试图通过“AI除幻第一股”的故事吸引资本市场关注,但资不抵债的财务状况、持续削减的研发投入、有限的市场占有率以及激烈的行业竞争,使其未来发展充满不确定性。

AI除幻赛道的前景或许广阔,但海致科技的路径选择与资源分配已偏离技术驱动的核心。当一家AI企业将更多资金投向销售而非研发,将更多希望寄托于上市化解债务而非技术突破,在资本市场的聚光灯下,任何“幻象”都终将被刺破。(图源:海致科技招股书等)